Выпуск 2

Январские номера журналов расскажут о необычной версии гибели А. Пушкина, нейрогастрономии и пиратах

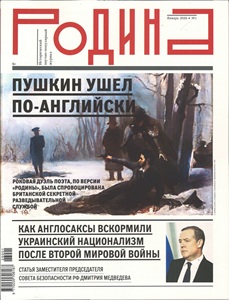

В журнале «Родина» №1 за 2026 год на страницах 38 ‒ 47 опубликован материал Семена Экштута «Пушкин ушёл по-английски», претендующий на сенсацию. По версии «Родины», роковая дуэль поэта была спровоцирована британской секретной разведывательной службой. Александр Пушкин скончался 29 января 1837 года от полученной на дуэли раны. Последний год его жизни изучен по дням, часам и даже минутам, но автор статьи считает, что главную причину гибели поэта следует искать в перипетиях Большой игры – противостояния Российской и Британской империи на Востоке. Он приводит слова князя Вяземского, стоявшего у истоков создания службы внешней разведки: «Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и его жены. Раскроет ли время их вполне или нет, неизвестно...».

Британская разведка воспринимала поэта как заметную фигуру петербургского высшего общества, считая его хорошо осведомлённым в тайнах российской внешней политики. Он был допущен к работе в секретных архивах империи, вхож в Зимний дворец, муж самой красивой женщины столицы - вот и привлёк внимание английских дипломатов и разведчиков. Операция по созданию анонимного пасквиля с «дипломом Ордена Рогоносцев», разработанная британской спецслужбой, попала в цель. Они учли страстный характер поэта, для которого была нестерпима малейшая тень, брошенная на собственную честь или репутацию жены. Пушкин угодил в эти «адские сети» и стал жертвой «адских козней».

На страницах 90 –101 помещена беседа Андрея Ванденко с Фёдором Овчинниковым «Увезу себя я в тундру». Что понял про истинные ценности миллионер, основатель «Додо Пиццы», круто изменивший свою жизнь, уехав в тундру? Что послужило толчком: выгорание, кризис или перезагрузка? Фёдор утверждает, что появилось желание исследовать мир, расширить собственные границы возможного, появилось желание идти вперёд. В тундре он испытал шок: отсутствие личного пространства, холодная пустота вокруг. Он говорит, что ненцы – единственный народ, который смог себя сохранить. «Поражало их умение терпеть, жить на максимуме человеческого организма: четыре дня кряду гнать на морозе стадо и спать по 2-3 часа в сутки на снегу». О ненецких амулетах, специальной одежде, о единстве людей, о гранях риска, о еде и мытье, об уроках тундры можно прочитать в этом интервью. «В городе мы привыкли нарезать время на отрезки. Ненцы даже дни рождения не отмечают. И количество прожитых лет особо не считают. Зачем? Время для них река».

В «Литературном салоне Родины» на страницах 102 - 109 привлекает публикация Вячеслава Недошивина «Мандельштам, Петербург, Дом за домом». Почему поэт так любил этот город? Первое место после переезда из Варшавы – пригород Петербурга Павловск, где поселилась семья купца и мелкого коммерсанта Эмиля Мандельштама. В 1906 году Осип, болезненный гимназист с оттопыренными ушами, проживал в Свечном переулке, печатался в рукописном журнале Тенишевского училища под псевдонимом Фитиль. В «большую поэзию» привела его мама. В 1909 году в журнале «Аполлон» были напечатаны его первые стихи, среди них «Дано мне тело - что мне делать с ним…». Доверчивый, беспомощный, ребенок и фантазер. С ним постоянно случались происшествия и приключения. Вечной проблемой его были деньги. А когда умерла в 1916 году мама, он стал едва ли не нищим.

Особо страдал Осип от женщин, в которых поминутно влюблялся. Он считал, что «Всякая любовь-палач!» А женой поэта стала Надя Хазина, некрасивая женщина, но для него она была «моя голубка» и «вся моя радость». По вине не властей, а писателей Мандельштам станет арестантом и будет выслан из Москвы за сумасшедшие стихи о Сталине. Вырвавшись из ссылки Мандельштам заметит, что люди вокруг изменились: «Все какие-то ... поруганные». Он чувствовал, что беда идёт по пятам и говорил: «Я к смерти готов». Через два месяца по доносу генсека Союза писателей Ставского его вновь арестовали.

Авторы журнала «Вокруг света» №10 за декабрь - январь 2025-2026 года раскрывают тему взаимоотношений человека и тем, что он ест. Еда является частью культурно-исторического опыта любого народа. Елена Воронцова выясняет ситуацию с популярнейшим стрит-фудом дёнер-кебабом. Для этого она отправилась в Турцию, где насчитывается более 100 разновидностей кебабов: баранина, говядина, курица, овощи, запечённые на мангале, в печи, в тандыре, на вертеле.... В публикации «Правила кебабчи» на страницах 26 - 33 читатель узнает, что турки считают кебабом и почему его готовят «правильно» везде по-разному. В каждом городе Турции есть свой особый кебаб: Стамбул, Адама, Денизли... Исторической родиной дёнера является Бурса, находящаяся в 155 км от Стамбула. Нам дёнер известен под названием «шаурма», «шаверма» от турецкого глагола «чевирлик», что значит «поворачивать», «крутить». Существует много способов подачи этого блюда, но суть дёнер-кебаба не в том, в чём подать мясо, а в том, что вертел и жаровня поставлены вертикально. Люди в Европе и Азии наслаждаются дёнер-кебабами во всём многообразии их подачи.

Анна Хоружая в статье «Иллюзия на вкус» рассказывает о необычной науке нейрогастрономии. Человек оценивает пищу ещё до того как она попадает в рот. И эту оценку можно изменить манипулируя разными факторами: цветом посуды, её формой, используя пластиковую или металлическую ложку, слушая музыку и.п. Новая наука нейрогастономия изучает как мозг создаёт восприятие вкуса. Язык способен распознать всего 7 базовых вкусов: сладкий, солёный, кислый, горький, умами (вкус белковой пищи), жирный и металлический. Всё остальное, до 80%, нам помогает распознавать запах. Единая картина запаха и вкуса рождается уже в мозге. С помощью нейрогастрономии нелюбимые блюда можно сделать такими же привлекательными, как шоколад. Ведь дело здесь не в том, чтобы изменить пищу, а в том, чтобы заставить мозг поверить, что это вкусно. Как это действует, какие приёмы используются, чтобы обмануть наш мозг, читайте на страницах 66 - 72.

Хранение: ЦГБ.

В журнале «Дилетант» №1 за 2026 год несколько материалов объединены темой пиратства «Йо-хо-хо! И бутылка рому!» Роман «Остров сокровищ» уже больше ста лет с удовольствием читают и взрослые и дети. Книга содействовала романтизации пиратства, хотя Роберт Стивенсон стремился к обратному. Об авторе рассказывает А. Смотров в публикации «Охотник, вернувшийся с холмов» на страницах 12 – 15. Свой самый известный роман 30-летний Стивенсон написал далеко от тихоокеанских тропиков, в промозглой Шотландии для пасынка: нарисовал карту несуществующего острова, придумал бухты, «остров Скелета», мыс Флинта, написал историю про охоту за сокровищами. Он смешивает реальные эпизоды морской истории с литературным мифом, создавая «современный мужской роман», без любовной линии и сантиментов, где главными страстями стали честь, отвага, свобода.

Евгений Бутман в публикации «Морской дьявол» обращается к самому вероятному прототипу капитана Флинта – Эдвару Тичу по прозвищу Чёрная борода. На страницах 20 – 23 читатель найдёт немало мифов и реальных историй об этом пирате. Моряки считали его посланником ада, но нет никаких свидетельств его жестокости – он никого не убивал, несмотря на свой демонический образ. В статье «Пиратские стереотипы» Ольга Журавлёва разбирается, как действительно выглядели пираты. Стивенсон сформировал «классический» в нашем понимании образ: увечья, шляпа-треуголка, бутылка рома. Например, про чёрную метку Стивенсон всё придумал. Существовало несколько пиратских кодексов, что у писателя правда, а что вымысел, были ли среди пиратов женщины и как выглядел «Весёлый Роджер» – читайте на страницах 24 – 41.

В журнале «Караван историй» № 1 за 2026 год на страницах 174-191 опубликован интересный материал «Ротшильды. Позволительная роскошь».

Ротшильды – символ несметного богатства, ошеломляющей роскоши, неслыханной удачи и крайне нескромного образа жизни. До сих пор никто не знает точной суммы всех активов, принадлежащих семье, и лишь немногие тайны их частной жизни оказались известны публике. История династии доказывает: одержимость деньгами может передаваться по наследству, но сохранить и приумножить капитал способен только тот, кто следует советам предков.

Первый представитель династии с ранних лет проявил интерес к деньгам благодаря отцу, хотя семья была бедной. Уже в школе он менял деньги, которые ему давали для покупки сладостей. Богословие и изучение Талмуда должно было привнести духовную составляющую в его жизнь. Но Майер понял, что хорошим раввином ему не стать. Уже в 12 лет он стажируется в банковской конторе, собирает коллекцию монет. Вскоре происходит судьбоносная встреча его с курфюрстом Гессенским Вильгельмом, которая изменила его жизнь. Ему надо было ни много, ни мало приумножить состояние Вильгельма. И он решает её нетривиально. У него появляется одновременно множество бизнесов, в каждом из которых Майер Амшель разбирается досконально. Всё, что приносит доход, оказывается в зоне его внимания, даже продажа солдат. Женится на дочери ростовщика и приданое тоже пускает в оборот.

Торговец деньгами вскоре уже ссужает их государствам, открывает свой банк. У Майера пять сыновей, все заняты в бизнесе. Они создают эмблему династии – 5 стрел, соединённых в сжатой в кулак руке. Девиз Ротшильдов – «Согласие, честность, трудолюбие». В своём завещании основатель отметил краеугольные принципы, которым следуют уже на протяжении нескольких столетий. Он запретил оглашать даже в критических ситуациях информацию о состоянии семьи, доступ к документам разрешил только сыновьям и наследникам по мужской линии, настаивал на родственных браках. Он учил всегда ориентироваться в делах на финансовую выгоду, прибыль должна быть небольшой, но постоянной. И, конечно же, нет ничего важнее семьи, все вопросы решаются в кругу семьи, без посторонних. Все заповеди соблюдаются потомками до сих пор. Единственное исключение – Ротшильды не всегда вели скромный образ жизни, за что иные и поплатились, вызывая таким образом зависть. Но год за годом они привлекают к себе внимание и подробностями личной жизни, и роскошными приобретениями.

Фамильный бизнес продолжает существовать, ведь главные заповеди выполняются: не надо гнаться за большими деньгами – консервативность гораздо надёжнее.